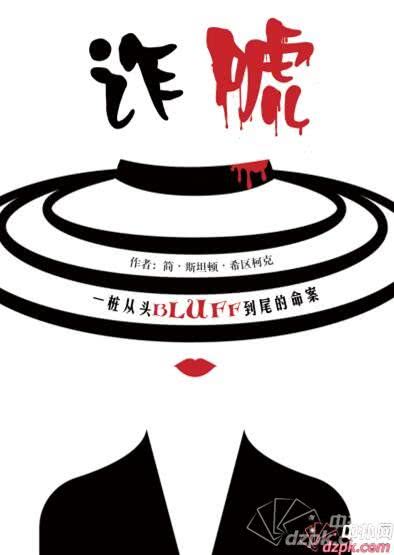

《诈唬》是两届普利策奖获得者简·斯坦顿·希区柯克出于对扑克的热爱,以向扑克致敬为名而作的悬疑小说。她还曾创作过《眼睛的把戏》、《女巫棒》、《社交圈犯罪》等著作,是《纽约时报》评选出的最畅销书作家、剧作家和编剧。

导读

|

穆德·沃纳出身上流社会,家道中落流落地下私局谋生,2014年10月10日,她只身前往纽约四季酒店,当众枪杀亿万富翁桒·桑德兰后成功逃逸。

杀人只是穆德这场“复仇记”的翻前诈唬,这位没落千金是否能扳倒仇人讨回正义?

精彩尽在纽约时报年度畅销书—《诈唬》

|

第17章

♣ ♣ ♣

托尔斯泰说过:幸福的家庭都是相似的,而不幸的家庭却各有各的不幸。我觉得他这话错了,其实不幸的家庭才是相似的,我为什么会这么说?因为每当可怜的成年人聚在一起时,大家表现得就像没人疼的孩子,彼此抱怨自己糟糕的父母和童年,有些甚至连童年都没有。幸福的家庭有各自美好的回忆,可生长在不幸家庭的人却都选择性失忆。一名职业牌手很清楚牌桌上最容易对付的就是鱼,而骗子就像职牌一样,他很清楚不幸的家庭是最好下手的目标。遇见伯特·斯卡拉时,我们家正处在不幸中,宛如一条待宰的鱼。

我和母亲的关系很不好,因为我的长大让她感觉自己在一天天变老,不过虽说她恨我,可她却更恨我生父。继父西德尼·沃纳患有帕金森,病情恶化很快,他的脾气也因此变得抑郁暴躁。他不愿坐轮椅,行动很困难,经常在门口一站就是好几个小时,但又不肯接受别人的帮助。同父异母的弟弟艾伦从吸食大麻变成吸食更烈性的毒品,除了我,他设法瞒过了家里所有人,不过他也不肯在我面前承认。我们家每天上演的冲突比百老汇一整出戏的还多。我就是在家里处在这种乱七八糟的状态下将斯卡拉介绍给继父认识,因为西爹(我称呼继父的方式)当时正好需要一个新的会计。

我第一次带斯卡拉回家的那个下午,西爹当日的状态很不错,可以用不需要走一步停一步的方式自己花15分钟就很顺利地走到图书室,他甚至还拿自己的病开起了玩笑。带斯拉卡回家前我就先和西爹介绍过他,真正碰面之后斯卡拉非常厉害,一下就抓住了机会,一见面就赞不绝口地夸起西爹的藏品,那些初版的藏品陈列在从地板延伸到天花板的书架上。倒好咖啡后我用一个银托盘端给他们就在一旁坐了下来,两人侃侃而谈。

在西爹面前,斯卡拉整个人都变了,因为在跟我相处时他很放松,非常健谈,甚至有些高高在上,可面对西爹时斯卡拉却是一副谦卑的姿态,对西爹毕恭毕敬,开口时除了问问题,不说一句多余的话。

西爹虽说事业有成也很有钱,可他生性腼腆,斯卡拉本能察觉到西爹其实很渴望将自己白手起家的故事说出来,说给一个愿意倾听又真正能欣赏的人听。从我的经验来看,没有人比斯卡拉更胜任这个角色,他是一个很善于倾听的人,所以在斯卡拉娴熟专业的引导下,西爹用他的故事盛情款待了斯卡拉:从小居住在布鲁克林,在赤贫中长大,父亲卖雪茄,母亲帮人盥洗衣物;他本想成为一名药剂师,可却进了制糖业,在那一行里男人之间的一次握手比任何一份合同都管用;接着就是玩具业,在这一行工作让他见识到了日本人的创造力;最后是让他收获人生第一桶金的电子行业。

聊了一段之后,西爹开始对斯卡拉说起一些更私密的话题,聊起自己50年代在巴黎的单身生活:睡模特、与艺术家作家交往、看了各种展览、品尝了各种美食、见了很多有意思的人、谈了很多有趣的话。这些事我之前都听过,但西爹其实很少跟外人分享这些经历,第一次见面他就和斯卡拉提起这些,想来他应该是很喜欢这个外人的。

原本一次三十分钟的会面延长到了两个钟,快结束时,西爹问斯卡拉是否有兴趣做我们的家庭会计。

“不过有个小问题,”西爹说:“至于行不行,这个最后还得由我太太露易丝决定。”

次日斯卡拉来书店感谢我的引荐时,我很老实地告诉他:“西爹可能是担心我妈妈会不喜欢你。”

“怎么说?”

“我妈是个很挑剔的人,没人入得了她的眼。”

斯卡拉让我说一件能够充分反映母亲性格的事,我想都没想就把那个“坚果事件”告诉他了。

某天,母亲非常惊恐地给我打电话,问我有没有听说那天早上发生的一件很恐怖的怪事:一阵风将一块停车牌刮到麦迪逊大街的坚果咖啡厅,这块车牌撞碎店里的玻璃窗飘进了屋里,而店内一个女服务员的头被这块突如其来的停车牌砍断了。新闻里都是这个消息,我当然知道这件事,但我想让母亲觉得她是第一个把消息告诉我的人,因为她最喜欢把这种悲剧传播给别人听。

于是我假意喊道:“老天!好恐怖!”

“穆德,我就在店里!”

听到这话我才慌了起来:“天啊!妈妈,你目睹了整个过程?!”

“没有,但圣诞节我出去购物时到那个店里待过,当时就坐在柜台那吃着三明治,那天正好风很大!”

我一时无语,不想把真实想法说出来,可鬼使神差地这话居然就脱口而出了:“妈,圣诞节已经是好几个月前的事了。”

“老天爷!穆德!你怎么说出这种话?我在的那天风也很大啊!所以这事是有可能发生在我身上的!”说完后母亲立马挂断电话,为我的缺乏同情心而生气。

后来我把母亲这个莫名其妙的电话告诉了艾伦,从那天起只要碰上母亲心情不好可能又要没事找茬时,我们就用这个暗号提醒对方小心:“又要坚果咖啡厅了...”

斯卡拉听完后像其他听过这件事的人一样,似乎对母亲的行为一笑置之,可须不知母亲这种喜欢把自己塑造成一个受害者,不管什么悲剧都用来借题发挥从而吸引别人注意力的做法,在斯卡拉眼里反而成了极有价值的信息,后来我想,他当时应该是把这个信息连同我告诉他的其他事情都归了档,而这份档案就是他为自己准备行骗所搜刮来的武器。

我猜母亲很可能一见斯卡拉就会讨厌他,于是我给他准备了一份秘密武器。

西爹在我和艾伦面前把斯卡拉介绍给母亲认识,她上下打量了他一番,眼神就像在看一个刚从街上走进来的流浪汉,斯卡拉热情地走上前去想与母亲握手,可她却避开了他的手,用夸张的英国口音说道:“请坐。”

艾伦低声对我说:“哦哟!妈妈摆上一副公爵夫人的派头,你应该懂她的潜台词吧?”

“懂,她讨厌他,不过我给了他一个秘密武器。”

母亲喜欢对周围的一切贴上标签,我知道她看到斯卡拉时心里在想什么,在她看来,他就是一个穿着不合身灰色西服打着难看领带脚踩厚底鞋的普通人,“普通”这个词是母亲贴给那些她看不上眼的人的标签,斯卡拉从里到外都透着“普通”的味道。

依旧是在图书室里,斯卡拉坐在母亲对面,两人之间横着张中式咖啡桌,桌上的银盘摆着新鲜的茶点。西爹、艾伦和我都坐在沙发上,我拿起银质咖啡壶给每人都倒了杯咖啡,除了母亲,她喝的是特制花茶,当她拿起最喜欢的茶壶往杯里倒茶时,倾泻的茶声在安静的屋里响起,宛若尼亚加拉大瀑布。斯卡拉随之从口袋掏出一本很漂亮的迷你小书,恭敬地递给母亲,我用胳膊肘碰了碰艾伦,悄悄指了指那本书。

“这是什么?”母亲问,犹豫了下才接过去。

“莎士比亚十四行诗限量版,配有但丁·加布里埃尔·罗塞蒂的插图,听说您跟我一样是莎士比亚迷,我猜您可能会喜欢这份礼物。”

母亲的表情缓和了很多,看来她很喜欢这份礼物,她爱莎士比亚,也爱罗塞蒂,但最让她高兴的斯卡拉居然知道她对巴德作品的喜爱,这让她感觉自己是世界的中心,大家全都很在意她的喜恶,她压根想不到这本书是我交给斯科拉让他拿来哄她开心的,只是这样简单的示好,母亲就完全卸下对伯特·斯卡拉的心防,速度之快堪比化雪,我早猜到她会这样。斯卡拉取得母亲信任后,西爹就去上班了,艾伦找了个借口溜走,因为他很清楚接下来会发生的剧情,我没走,留下来看斯卡拉和母亲的互动。

接下去的一个时,母亲在斯卡拉面前背了整首十四行诗,他十分捧场地为她的卖弄鼓掌,母亲有副好嗓子,以前是位很出色的演员,一想到她可能会觉得自己是被骗放弃事业而成家,可最后过的却是令她失望的家庭生活,我心里有些闷闷的。背完十四行诗后,她开始向斯卡拉唠叨起年轻时的苦日子,这是她永远都聊不厌的话题,她一开口,那些悲惨的童年旧事就像瀑布一样向斯卡拉倾泻。

母亲讲给斯卡拉听的往事是她见到每个人(包括美甲师和出租车司机)时都会说的:她父亲以前是进出口商人,生意做得极好,但后来被他的堂兄骗走了所有钱,这位堂兄骗她父亲签了一份永久授权书,骗她父亲说签了授权书后,如果他发生了什么意外,自己会一直照顾好他的家人,可拿到授权书后,堂兄就卷走了家里所有钱。

母亲对斯卡拉说她16岁时因为家里付不起学费被从伍德修道院赶出去后(这个故事我已经听到耳朵长茧),就凭借美貌找了份帽子模特的工作,从那时起她就开始尝试进入演艺圈,不过一直未能成功,后来她贿赂了一个制片人,告诉他自己有办法帮他免费弄到所有戏服,他给了她一个角色,然后她利用自己在服装行业的人脉兑现了承诺,可他却失信了,那出戏开演前母亲就被制片开除,不过之后她有了一个扬眉吐气的机会,在一部更有声望的作品中出演了奥菲利亚的角色。这些都是我母亲成长过程中的经历,会永远铭刻在她心里,成为她将受害者身份提升为一种艺术的资本。

“所以你别指望能让我签一份永久授权书。”母亲用一种演戏的方式拿手指着斯卡拉说,看到母亲这样他笑了起来。

当母亲开始在斯卡拉面前说我生父的不好时,我起身离开房间,虽说他已经离世,可她现在依旧对他恨意满满。

晚上回来后我惊讶地发现母亲居然还跟斯卡拉在图书室里,可想而知她多喜欢他,两人还在原来的位置,她坐他旁边,靠在他肩上哭泣。

我走进去时,她抬起头看着我说:“穆德,我太爱这个男人了,他就像我父亲一样。”

这话听起来很奇怪,首先伯特比母亲小30岁,再者母亲常说她父亲在她小时候经常虐待她,所以她8岁时就被送进修道院。现在回想起来,母亲当时的这种感觉或许是一种预兆,预示着她会再次经历童年的不幸。

在母亲的全力支持下,西爹正式聘请斯卡拉为家里的会计师,他走后,斯卡拉掌管了家里的财政大权,就像她父亲被别人骗走所有钱一样,母亲所有钱最后也都慢慢被斯卡拉骗完,那些人用来迷惑一个家庭的手段很厉害,当被骗的人最终意识到受骗时,一切为时已晚。

我在想,我们家有出现过杀人犯吗?还是说我有幸成为了第一个?

第18章

♣ ♣ ♣

珍·桑德兰读了两遍摆在她面前的文件。

“我还是不太理解这是什么意思?”她一脸严肃,她其实太清楚这是什么,眼前的东西让她生出一丝恐惧。

伯特·斯卡拉坐在她对面,两人之间隔着一张光滑的红木会议桌,他旁边是他的律师莫娜·里克尔,头发灰白,发型有些古板,眼神里泛着高傲,嘴唇薄如刀锋。

“说实话...珍,我知道现在你心里一定不好受。”斯卡拉说。

珍拼命忍住想要大骂斯卡拉的冲动,她向来很讨厌这个人,珍看了眼自己的律师赫夫,他也坐在她旁边,脸上一副哨兵站岗时的严肃表情。

“谢谢你的理解,只是我不太明白...这究竟是...究竟是怎么回事?!”珍忍不住挥起手里的文件轻声喊道。

斯卡拉清了清嗓子,带着种居高临下的神情说:“珍,文件上面应该已经说得很清楚了。”

珍又看了遍文件,因为愤怒某些字体看起来已经有些模糊,文件的标题写着:

“纽约市法定永久授权书”

标题下方有小号字体注释:

“当事人在丧失能力或无法表达自己意愿时,你在文件下方授予的权力依旧生效。”

注意:这是一份极其重要的文件。

“这份文件赋予了你委任的代理人绝对的权力处理你所有的财产,这位代理人可以在事先无需通知或征得你批准的情况下,处理你所有的资产,权力包括:抵押、出售或使用其它方式处置你的任意不动产或私有财产。”

珍看到这里停住:“在这份文件上,你是桒的代理人,上面写着:‘代理人可以用任何方式,如我本人在场一样,以我之名,以我之地位,替代我行使权力...’别告诉我桒是自愿签下这份文件的?”她喊道。

“坦白说...桒的确是自愿签的,文件上面也提到了,它是在里克尔女士的见证下签署的,具有法律的效力。”斯卡拉转头指了指身边的律师。

“签署这份文件时你也在场?”赫夫问道。

“是的,还有玛格丽特·汉森女士也在场。”里克尔答说。

“汉森女士现在人在哪里?”赫夫追问。

“很不幸,她两年前就去世了。”里克尔说。

“真巧!”赫夫不无讽刺说道,在自己律所气派的会议室里,他似乎正被两位客人逼得节节败退。

“如果我没理解错,你的意思是过去三年,我丈夫在我毫不知情的情况下,将他所有财产的处置权都交给了你?”珍质问斯卡拉。

“这事虽然不能这么简单地一言以蔽之,但归根结底,就是这个意思。”斯卡拉答道。

珍难以置信地摇头,翻阅着另一份文件。

“从你带来的这些银行信息看,桒的遗产已经所剩无几了?!”珍继续问道。

“如果是我,我不会把500万美元说成是所剩无几。”斯卡拉回说。

“可桒的身价近10亿美元!其余的钱都哪去了?!”

斯卡拉正准备回复时,里克尔插嘴说:“桑德兰先生在生前委任斯卡拉先生建立了一个联合基金,用基金投了很多项目,这些资产的受益人有三个,而活着的人永远是受益最多的。”

“三人是——?”虽知道答案,珍还是心有不甘问道。

“桑德兰先生、斯卡拉先生和丹雅·迪克特·桑德兰女士。”里克尔用一副公事公办的口吻回答。

重婚的定时炸弹在这引爆了,珍再也忍不住,忽地站起来冲斯卡拉喊道:“你个狗娘养的!你是不会就这么得逞的!”

赫夫站起来跟着自己的客户走到会议室角落,试着让她冷静下来,斯卡拉和里克尔别有深意对看了一眼,赫夫和珍谈了很长一段时间,虽然心烦意乱,不过珍还是重新回到谈判桌,再次开口时语气缓和了很多。

“那我的房子呢?”珍问。

“纽约的房子和南安普顿的房产都已经被抵押,即将准备出售,当然,如果想要的话,你也可以自己把它们买回来。”

“买回来?它们本就是我的!”

“抱歉,这只是你认为的而已,事实上,这两处房子的产权向来只归桑德兰先生所有。”里克尔说。

“是这样的,珍,几年前市场好的时候,桒就让我把它们抵押出去了,我很惊讶他居然没跟你提过?”斯卡拉跟着说。

珍再也控制不住,一把抓起桌上那份精心装订的桑德兰遗嘱和授权书,使尽全力向斯卡拉扔过去。

“还有这份可笑的遗嘱!他让你做了执行人?!老天!我才是他的妻子!我才是原本的法定执行人!你们究竟是什么时候把我换掉的?”珍哭着喊道。

“遗嘱的附录里有时间,四年前换的。”里克尔面无表情回答。

珍跌落在椅子上,茫茫然摇着头。

“伯特,这一切都是你精心安排的对不对?我是的妻子,我有权得到他一半的财产,不过多亏了你,他的遗产现在已经所剩不多了,是吧?”

赫夫突然出面想要掌控目前的局面:“斯卡拉先生,我们跟你保证,我的当事人一定会对所有有关桑德兰先生财产去向的文件进行调查,若是有问题,我们定会通过法律手段维护权益。”

斯卡拉没有理会赫夫,他举起一只手说:“珍,我可以对天发誓,对你绝没有任何隐瞒。”

“斯卡拉先生,接下来改由我跟你交涉。”赫夫说。

斯卡拉身体前倾双手合十,一脸虔诚:“我知道这对你来说很难接受,但我可以向你保证,关于遗嘱的事,以及我为自己最好的朋友桒所做的一切,这些全都是在桒的许可和指导下完成的——”

“可这不代表你的手段是道德的。”珍打断他。

“这代表这些做法是受到法律承认的。”里克尔疾言遽色回击,看到她这么厉害,赫夫似乎有些招架不住。

斯卡拉继续说:“珍,虽说桒葬礼时你不让我发言,把我的座位安排在角落,但你一直都很清楚桒是我最好的朋友。他是一个了不起的人,当然他肯定是有缺点的,可这不妨碍他的伟大,他认为自己之前已经为你和他的儿子付出得足够多——我这么说不是想在你的伤口上撒盐——但他晚年时爱上了一个人,他心脏不好,所以想提前做好准备,万一他发生什么事,他希望可以对这个他爱的女人有个妥善的安排。”

“你把独占他所有的财产说成‘妥善的安排’?”珍不无讽刺说道。

“珍,艺术品这块他们没动。”赫夫低声说,音量几不可闻。

里尔克举起食指示意赫夫不要太快下定论:“对了,刚好说到这一块。”

“你要说什么?”珍咬着牙问。

斯卡拉再次插话:“老实说...我当时就跟桒提过这么做不好,不过他认为这么做最稳妥,就是把所有艺术品都捐给现代艺术博物馆,这样一来那些东西既能得到妥善保管,而他又不用再缴纳藏品税。虽不忍告诉你,不过...那些艺术品现在基本不属于你了。”

“不可能!他如果真这么做了,他不会瞒我的!”说完后珍立即意识到自己这话听起来有多可笑。

一个犯了重婚罪,偷偷签了一份永久授权书给斯卡拉的男人,他为什么不会瞒着自己妻子?

“他把其中一些画作给了我,那些画是属于我的!”

“你能证明它们是你的?”里克尔问。

“我不需要证明,那些画是礼物,是他给我的生日礼物!结婚纪念日的礼物!那些艺术品是我们两人一起购置的。”

“可钱是桑德兰先生付的,至于你有没有付,我们不得而知,”里克尔说:“因为那些艺术品被交到博物馆手里的时候,交易票据上的姓名是桑德兰先生,如果你想看这些票据,我们可以提供。”

“我们会的,斯卡拉先生,”赫夫说:“我们肯定会把这一切调查清楚。”他这位常春藤名校毕业的律师希望可以挽回一点局面,所以试着恐吓斯卡拉这位黑心会计。

珍发现自己的处境非常糟,禁不住长叹一口气:“既然聊不妥,我想我们只能到法庭去解决这一切了。”

斯卡拉抬抬手安抚道:“老实说...我觉得只要我们愿意,肯定是有办法解决的。”

“有办法解决?你说得倒轻巧!”珍语带不善。

“在这里,没人愿意把事闹到法庭上,官司打起来肯定没完没了,当然,两位律师除外,对吧?二位?”斯卡拉开了个玩笑,对两位律师点了点头:“所以我觉得我们可以聊一聊,看看怎么给你一些补偿。”

“补偿?!二十年的婚姻加上现在这份屈辱,你认为它们值得多少钱?斯卡拉,我想问你一句,你和桒是不是经常私底下笑话我很好骗?”

“说实话...珍,我其实是替你感到难过的。”

“是吗?那你知道我是什么感觉吗?我感觉是你斯卡拉一手策划了他们恶心的关系,如果有人告诉我你和那个荡妇一开始就联手了,我一点都不意外,我猜她是你介绍给桒的,目的就是为了骗桒的钱,桒是犯了重婚罪,可我不相信你现在对我做的事是他授意的,你这一招就跟你用来对付露易丝·沃纳的手段一样,她死后你对她的家人说露易丝签署了永久授权书,然后卷走了她所有钱,我真应该相信穆德的话,我们都该相信她的!”珍突然站起身:“赫夫,我们走!”

赫夫被点名得有些突然,手忙脚乱把文件塞进公文包,跟着珍离开前他对斯卡拉说:“等着,我们一定会联系你们的,我说到做到!”

“随时恭候!”

走到门口时珍转过身狠狠盯着斯卡拉说:“我真希望穆德·沃纳当时把你们俩都杀了!”